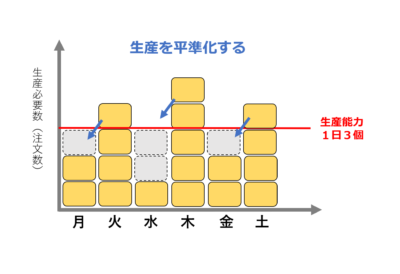

生産計画を立てる際は、必要な人員や設備がいつどれくらい必要になるのかを把握することが大切です。そのために用いるのが「山積み」と「山崩し」という考え方です。山積みは、期間ごとに工程別の負荷を積み重ねて表すことで、必要な資源を明確にする作業です。横軸に月や週などの期間、縦軸に工程別の負荷を示したグラフ(リソースヒストグラム)を作り、全体の仕事量を洗い出します。

この山積み表には凸凹ができやすく、仕事が集中する期間と余裕のある期間が見えてきます。そこで必要になるのが「山崩し」です。山崩しとは、山積み表のピーク部分を能力線に合わせるために、余裕のある期間に負荷を振り分ける作業のことで、負荷を平準化することで最終的な生産計画を整える狙いがあります。特に生産能力を超えている部分の負荷を、仕事が少ない日や週に移動させることで効率的な工程を実現します。

Table of Contents

集合縦棒と積み上げ縦棒を同じグラフに表示できない理由

Excelには「集合棒(集合縦棒)グラフ」と「積み上げ棒(積み上げ縦棒)グラフ」があり、一般的な複合グラフ機能ではこれらを混在させることができません。例えば、出荷数量を集合棒で表示し、山崩しや生産数量を積み上げ棒で表したい場合、標準の組み合わせグラフでは系列が強制的に同じ種類になってしまいます。そこで、表の構造を少し工夫して「裏技」を使う必要があります。

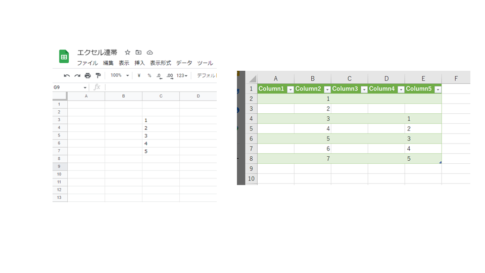

準備するデータ

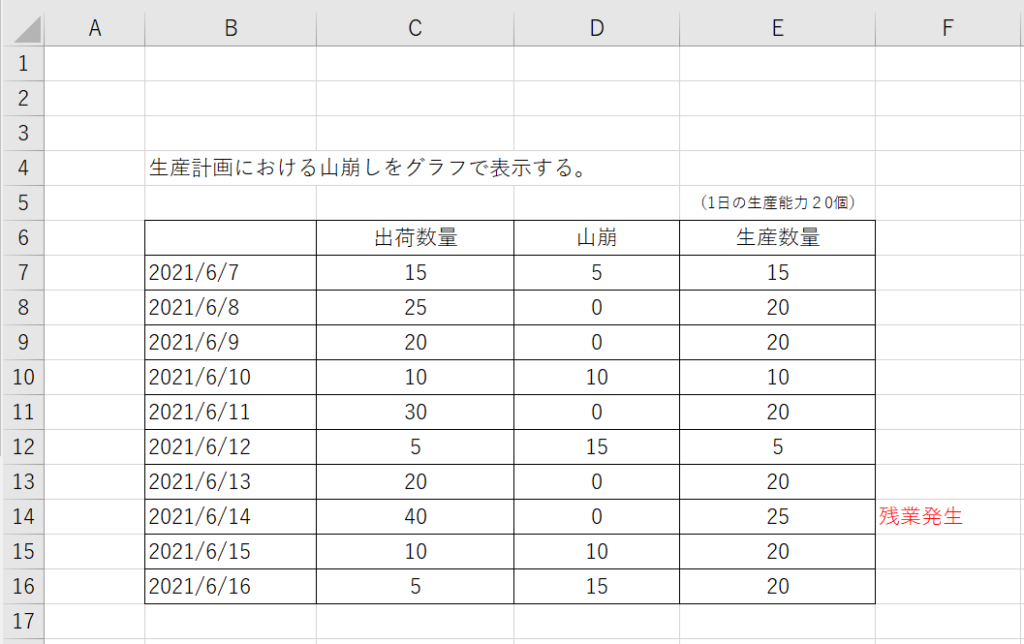

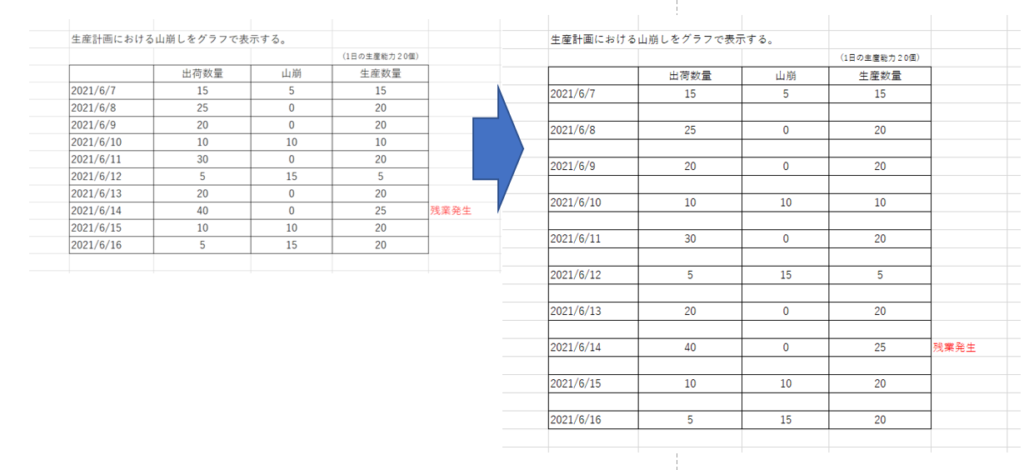

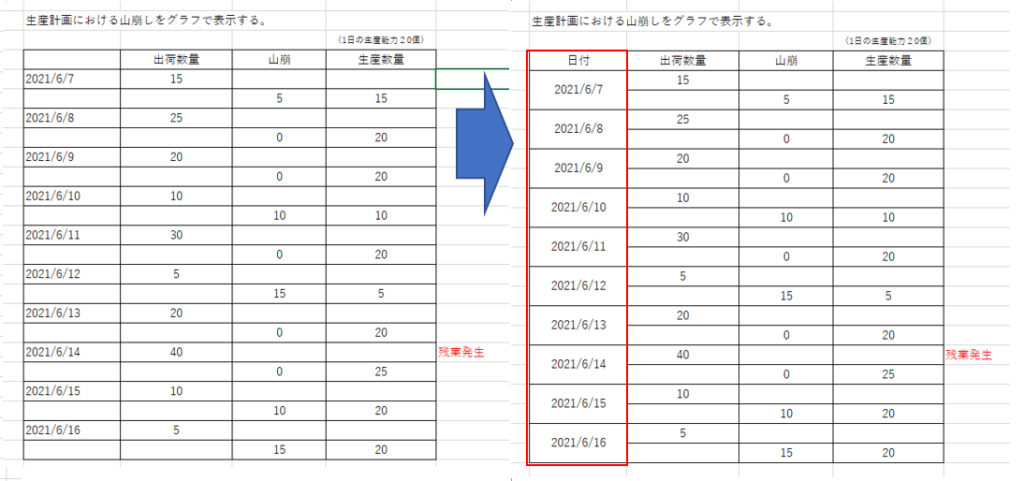

まずは基となるデータを作成します。今回は、生産計画を例に「日付」「出荷数量」「山崩し数量」「生産数量」の4列からなる表を用意しました。出荷数量は日々必要な資源として見立て、山崩し数量と生産数量は負荷を均すための調整値とします。実際の業務では、工程別の人員数や機械の稼働時間などを入力すると良いでしょう。

基本データは以下にようになります。

Excel 山積み表・山崩しのつくり方

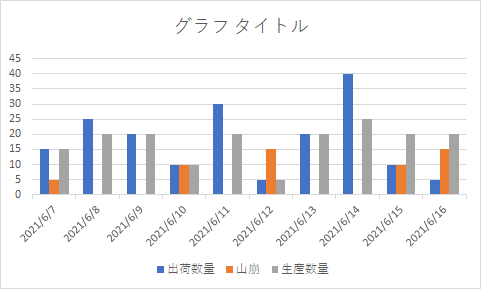

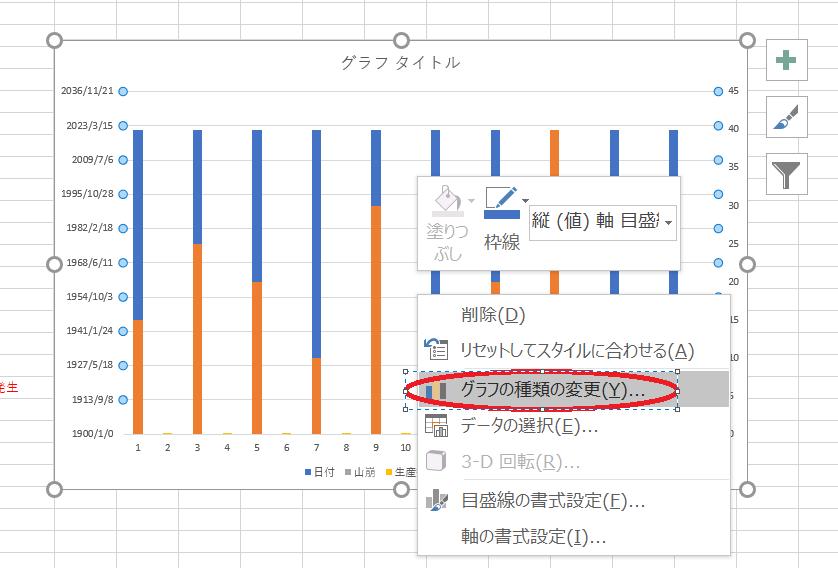

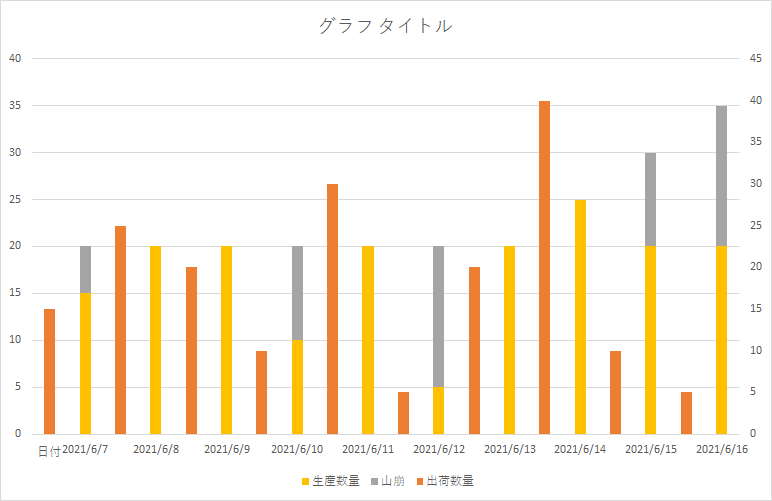

先ほどのデータを縦棒グラフにするとすべての表が横並びで表示されます。

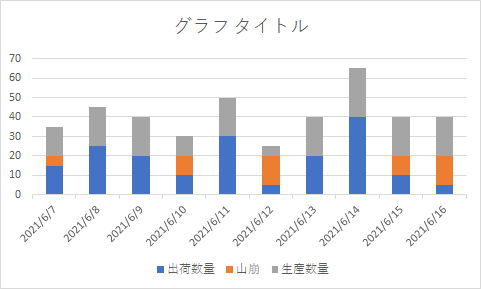

積み上げ棒グラフにすると、すべてのデータが積み上がります。

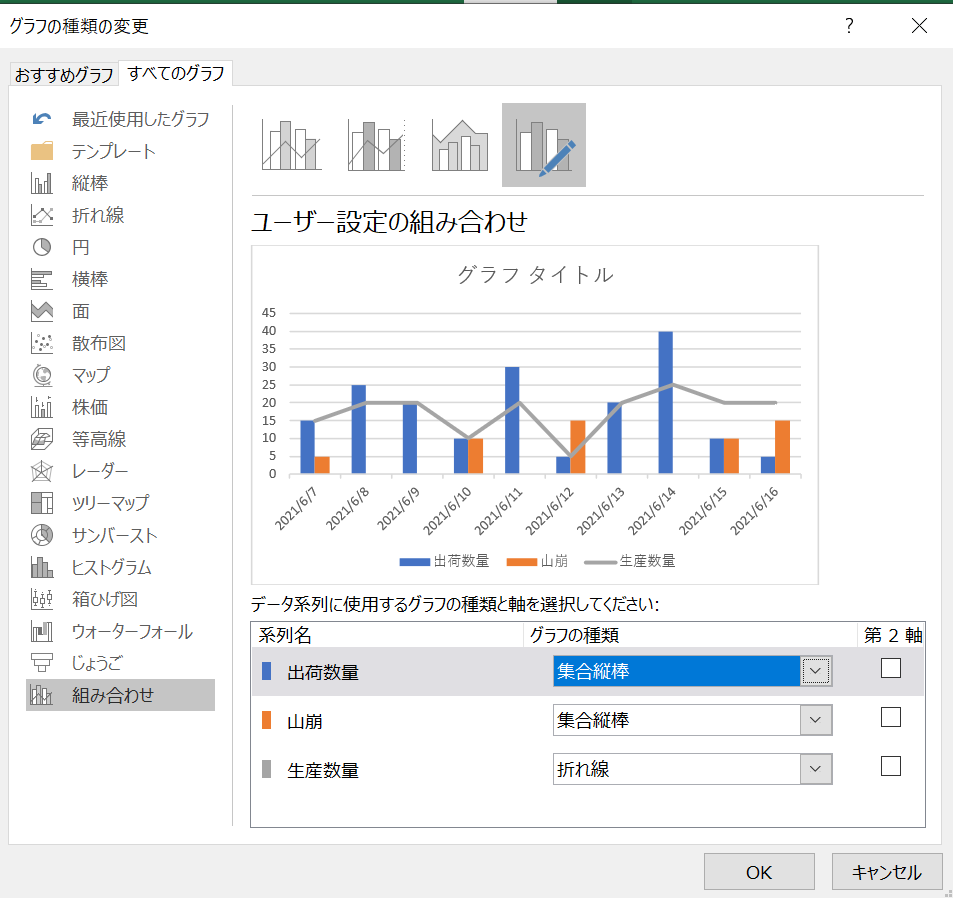

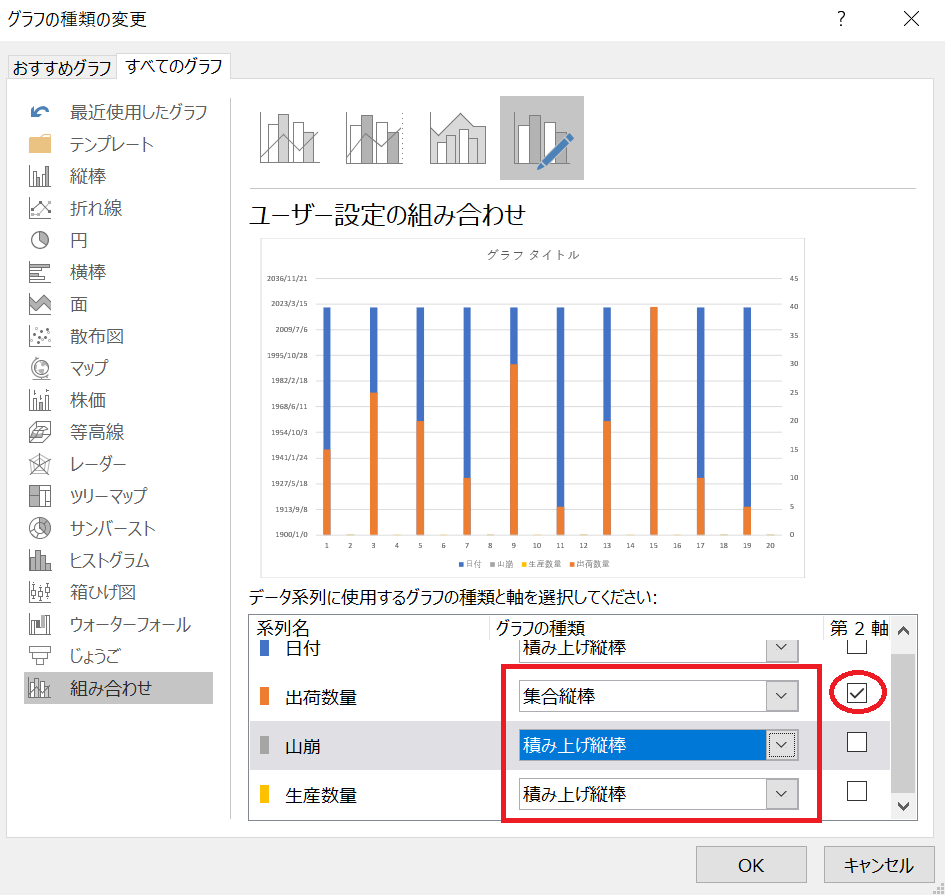

グラフの種類を「組み合わせ」にして出荷数量を「集合縦棒」に「山崩」を「積み上げ縦棒」に変更しようとすると出荷数量の方も勝手に変わってしまいます。

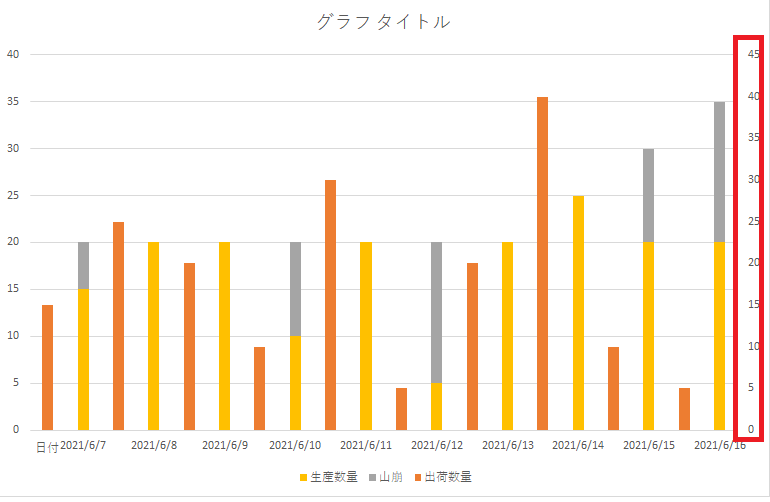

出荷数量の「第2軸」にチェックを入れれば「集合縦棒」と「積み上げ縦棒」を選ぶことはできますが、グラフの構成がおかしい状況です。

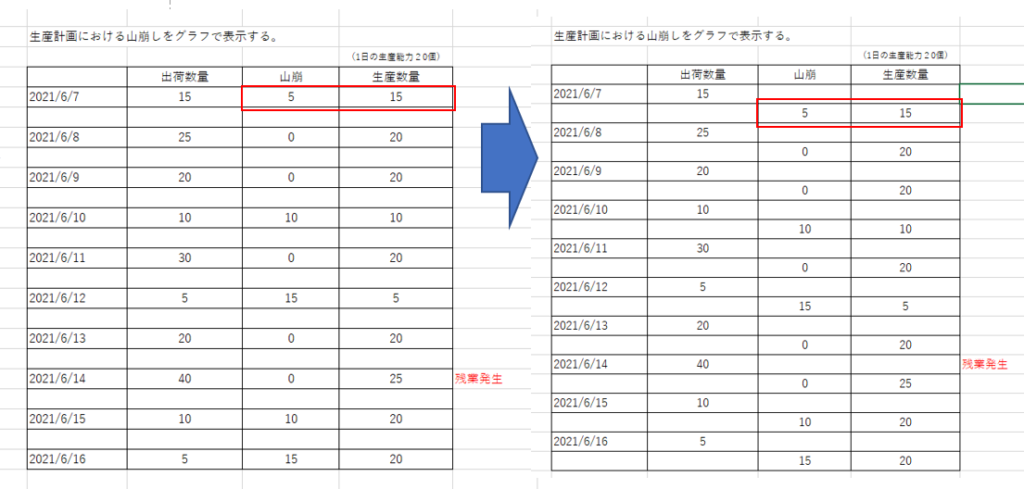

「集合縦棒」と「積み上げ縦棒」混成させるためには表の形を変更する必要があります。各データの下に空白行を追加していきます。

先ほど追加した行に「積み上げ縦棒グラフ」にしたいデータを追加した下の行に移動させます。

日付部分を結合します。

表を範囲指定して一度、グラフ化したのちグラフを右クリックして「グラフの種類の変更」をクリックします。

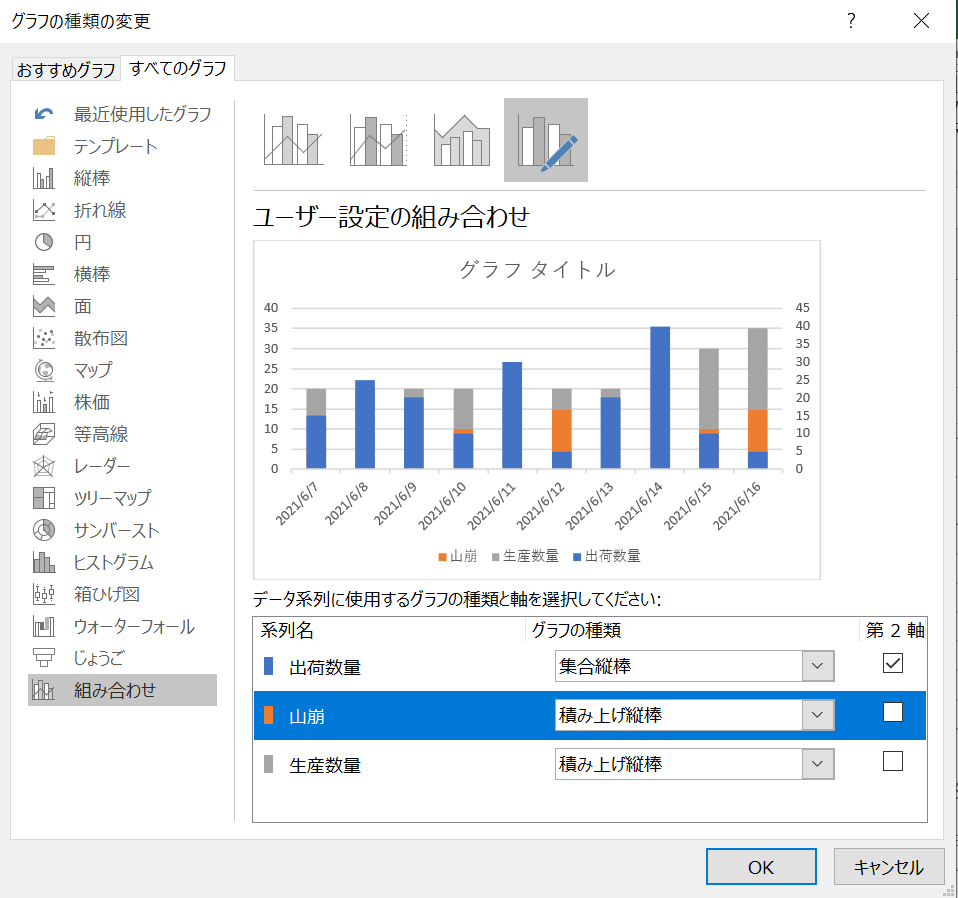

「出荷数量」を「集合棒グラフ」にして「第2軸」にチェックをいれます。「山崩」と「生産数量」は「積み上げ棒グラフに変更します。余計な「日付が入っていますがそのままにしておきます。

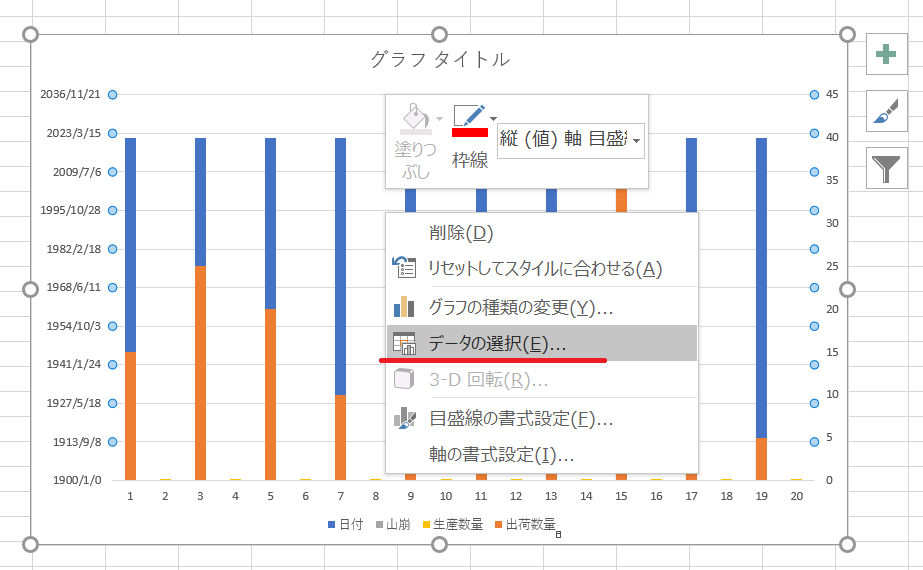

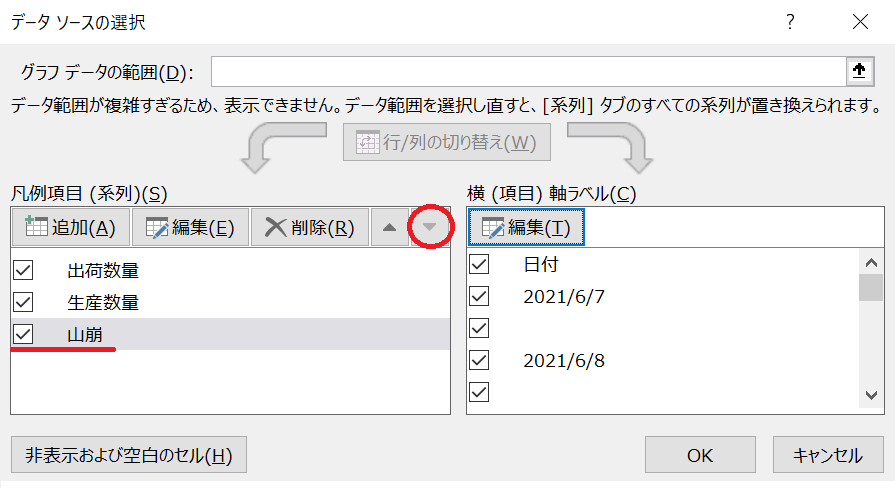

もう一度、グラフを右クリックして「データの選択」をクリックします。

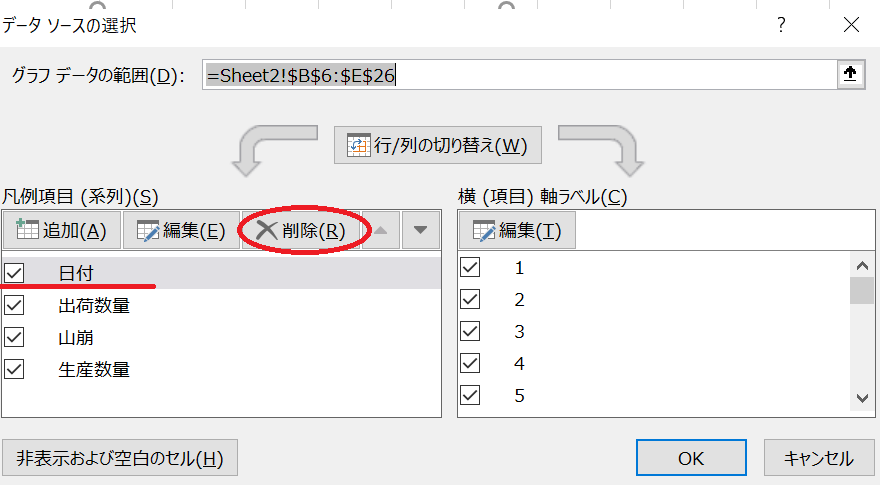

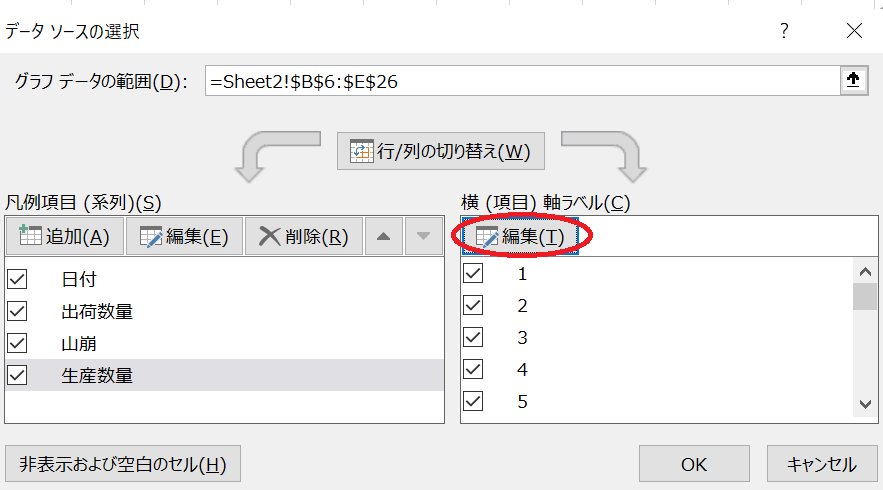

「日付」の項目は「削除」します。

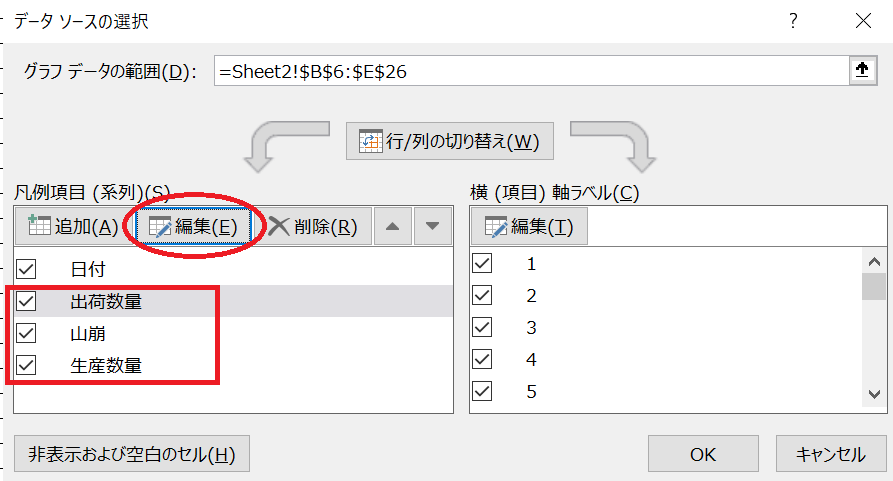

次に「出荷数量」と「山崩」、「生産数量」を「編集」していきます。(「日付」は削除してください)

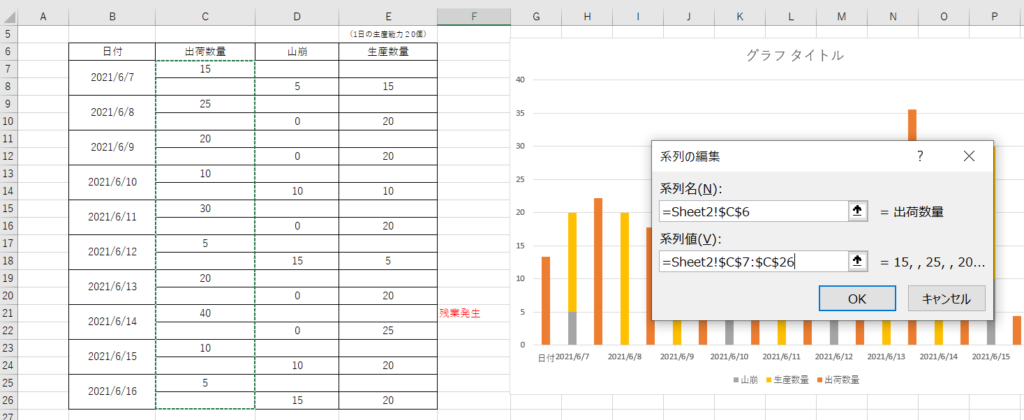

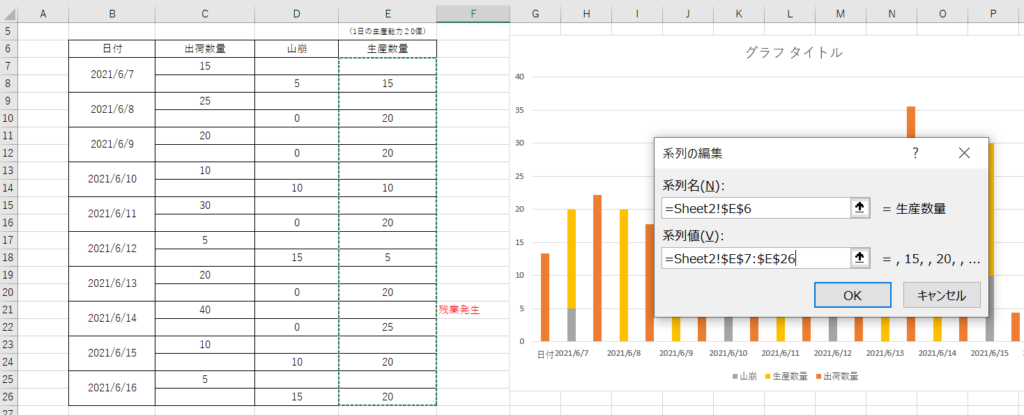

「出荷数量」の系列名は「=Sheet2!$C$6」 系列値は「=Sheet2!$C$7:$C$26」を選択します。

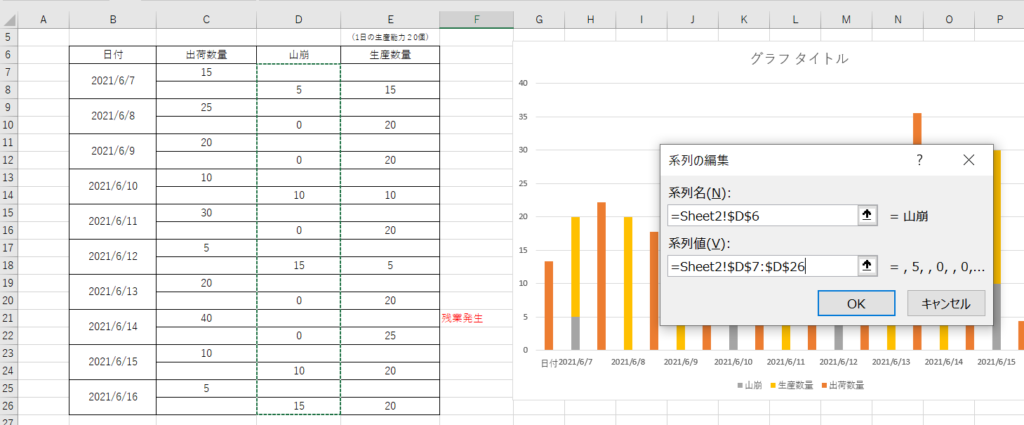

「山崩」の系列名は「=Sheet2!$D$6」 系列値は「=Sheet2!$D$7:$D$26」を選択します。

「生産数量」の系列名は「=Sheet2!$E$6」 系列値は「=Sheet2!$E$7:$E$26」を選択します。

横(項目)軸ラベルの「編集」をクリックして日付を設定します。

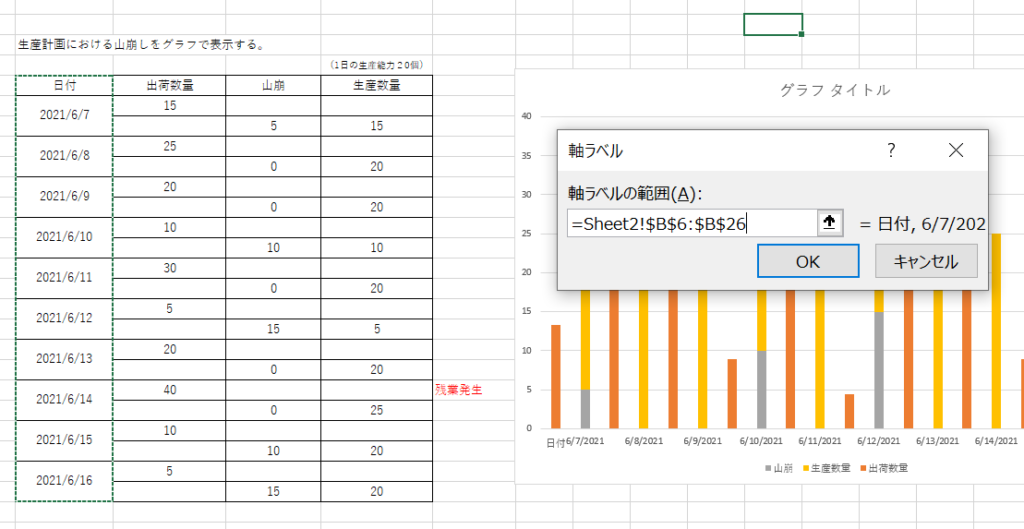

「軸ラベルの範囲」を「=Sheet2!$B$6:$B$26」に設定します。

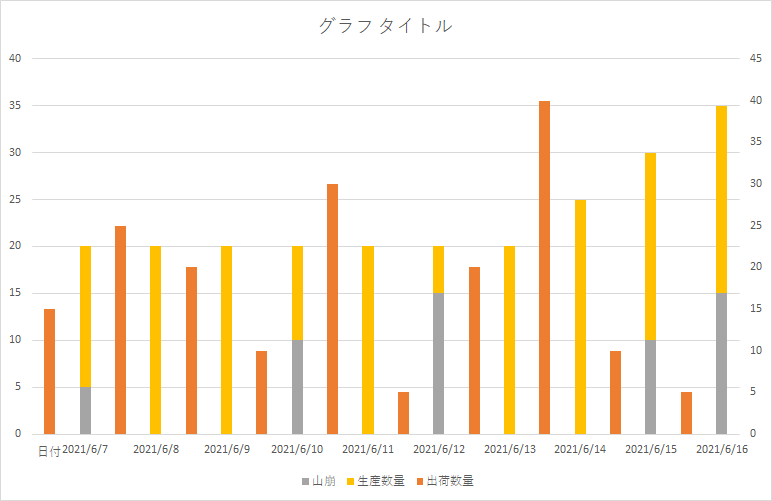

以上で基本的なグラフは作成できました。若干、表を調整していきます。

グラフを右クリックして「データの選択」から「山崩」と「生産数量」の順番を変更します。

「山崩」が生産数量の上に表示されるようになりました。

次に、左の軸と右の軸の最大値が違うため「軸の書式設定」から同じ40に変更します。

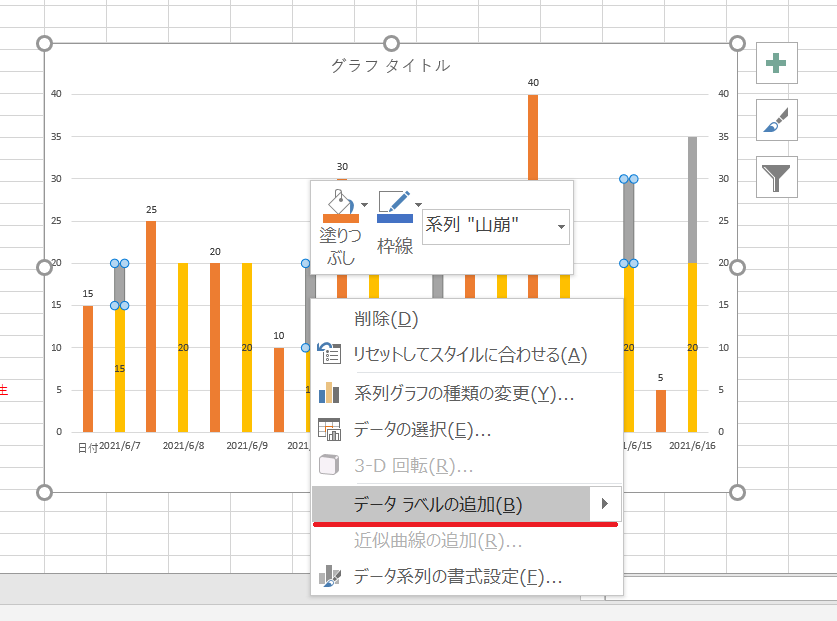

棒グラフを右クリックして「データラベルの追加」を追加して完了です。

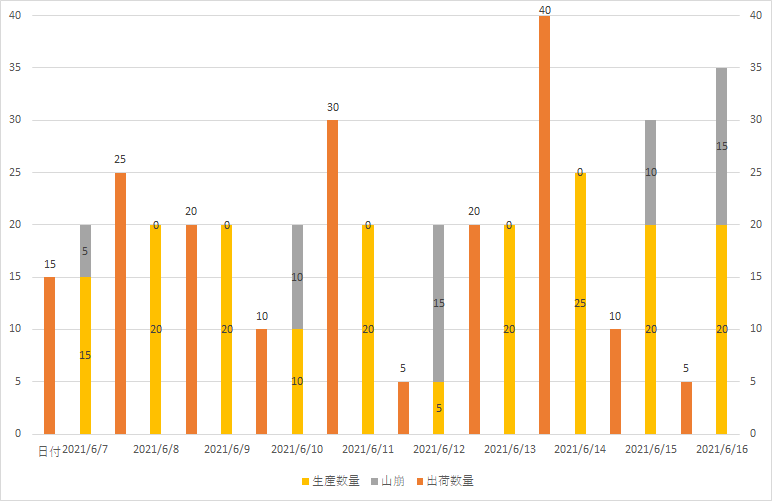

以上、グラフの完成です。

応用とポイント

山積み表と山崩しの活用シーン

山積み表は、プロジェクトや生産計画に必要な資源を時間軸に沿って積み上げたヒストグラムであり、負荷が能力線を超えた部分を見つけるのに役立ちます。

一方、山崩しは、その凸凹をならして生産能力と負荷のバランスを取るために、余裕のある期間に負荷を割り振る操作です。このグラフを使えば、出荷量がどの程度生産能力を上回っているか、平準化でどれだけ調整したかが一目で分かります。

フォワード方式とバックワード方式

山崩しには「フォワード方式(順行負荷法)」と「バックワード方式(逆行負荷法)」の2種類があり、前詰めで計画するか納期から逆算するかの違いがあります。フォワード方式は生産効率が高い一方、在庫が発生しやすく、バックワード方式は在庫を抑えられるものの急な受注に対応しにくい側面があります。自社の状況に合わせて使い分けると良いでしょう。

データの粒度を調整する

今回は日別のデータを例にしましたが、週や月単位で山積み表を作ることもできます。期間の粒度を変えるとピークや谷が分かりやすくなることがあります。生産能力の把握には、過去の実績や設備稼働率なども考慮してください。

テンプレートの活用

データの入力やグラフ作成が手間に感じる場合は、Excelテンプレートを用意しておくと便利です。基本的な構造をテンプレートとして保存しておけば、値を更新するだけでグラフが作成できます。自社の工程に合わせて項目や計算式をカスタマイズしましょう。

まとめ

集合棒グラフと積み上げ棒グラフを同じチャート内で組み合わせると、出荷量の推移と山崩しによる調整量を一目で比較できます。Excelの標準機能では混在できませんが、表に空白行を挿入して系列の行をずらすことで簡単に作成できます。この方法を応用すれば、生産計画だけでなく売上データやプロジェクト要員計画にも役立ちます。山積みと山崩しの考え方を理解し、負荷を平準化することで業務の効率化につなげましょう。