仕事を進めるうえで、上司やメンバーに情報を伝える場面は避けられません。しかし「話がうまく伝わらない」「相手が勘違いしてしまった」といった経験はないでしょうか。価値観や経験の違う相手に自分の考えを正確に伝えるのは意外と難しく、要点を漏らしてしまうこともあります。

そんなとき役に立つのが 5W1H というフレームワークです。これは、情報を Who(誰)/What(何)/Why(なぜ)/When(いつ)/Where(どこ)/How(どのように) の6要素に整理して考える手法です。問題解決やプロセス改善の手法としても知られ、6つの視点から物事を捉えることで状況を多角的に理解できることが特徴です。

この記事では、5W1Hの基本的な意味からビジネスにおける活用方法、上司への報告に使える順番や例文、さらなる応用フレームワークまで分かりやすく紹介します。難しい専門用語は避け、誰でも使える形でまとめました。

Table of Contents

5W1Hとは?

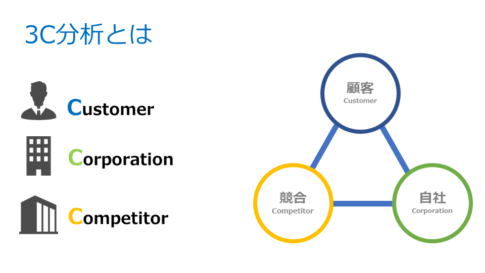

5W1Hは、英語の疑問詞である What/Why/When/Where/Who/How の頭文字をとった考え方です。もともとはジャーナリズムやルドヤード・キップリングの詩に由来する「Kipling method」と呼ばれる質問法からビジネスに取り入れられました。現在は企業の業務改善や問題解決、プロジェクト管理など様々な場面で使われています。

5W1Hは問題の基本要素を問いかけることで状況を深く理解し、アイデアを多角的に見るための問題解決手法であり、各要素を順番に検討することで漏れのない分析ができます。5つのWと1つのHは順序を固定する必要はありませんが、いずれも含めることが重要です。

なぜ5W1Hにまとめるのか

情報を伝えるとき、「話が長くなりすぎて要点がぼやけた」「後になって言い忘れに気付いた」という経験はありませんか。5W1Hで内容を整理しておくと、以下のメリットがあります。

- 漏れや抜けを防ぐ … 伝えるべき項目を6つの視点で確認するため、重要な情報を忘れにくくなります。

- 相手に分かりやすく伝わる … 誰・何・いつ・どこ・なぜ・どのようにを明示することで、聞き手は全体像をつかみやすくなります。

- 自分の頭の整理に役立つ … 要点を紙やメモに箇条書きにすると、説明の流れが整理され、落ち着いて話せます。

- 問題解決に応用できる … 原因を掘り下げる「5 Whys(なぜを5回繰り返す)」と組み合わせると、現状分析から根本原因の発見まで一貫して行えます。

5W1Hの各要素とポイント

Who(誰が)

関係する人や組織を洗い出します。自分自身・上司・同僚・他部署・顧客など、誰が関わっているのかを明確にすることで責任の所在や対象がはっきりします。複数の関係者がいる場合は役割も整理しておきましょう。

What(何を)

課題や対象となる製品・サービス、報告したい内容を具体的に示します。What の要素を「状況や特定の問題、目的そのものを明確にすること」と説明しています。何について話しているのかが曖昧だと話が脱線しやすくなるため、短い言葉で簡潔にまとめることが大切です。

Why(なぜ)

目的や背景、理由を示します。なぜそのテーマが重要なのか、なぜ今対応する必要があるのかを説明し、相手の理解と納得を得ましょう。Why は5W1Hの中でも特に重要な要素で、詳細な理由と目的を説明することで行動の必要性を伝えます。根本原因を探るために「なぜ?」を繰り返し尋ねる 5 Whys を併用するのも効果的です。

When(いつ)

発生時期や期限、期間など時間に関する情報です。When にはタイムラインや締め切りなど日付に関する詳細を含めるべきだとされています。報告や相談の際は、相手のスケジュールを考慮して伝えるタイミングを選ぶことも重要です。

Where(どこで)

場所や状況を示します。Where は問題や出来事が起きた場所や実行すべき場所を指します。対面で伝えるのかオンラインなのか、会議室か現場かによって伝え方や準備が変わるため、場所の指定は欠かせません。

How(どのように)

手段や方法、手順を整理します。How は計画を実行する方法や必要なリソース、費用などを具体的に示すもの。具体的な段取りを書き出しておけば、行動に移しやすくなります。

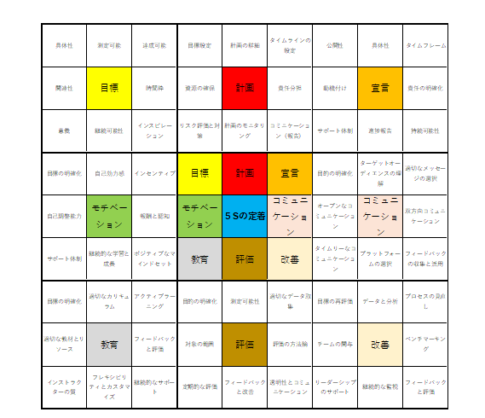

5W2H・6W3Hなどの派生

5W1Hを発展させ、さらに「How much(どれくらい)」や「How many(どのくらいの数)」など数量・費用の視点を加えた 5W2H や 6W3H といった派生フレームワークもあります。5Wsは What/Why/When/Where/Who を指し、1Hまたは2Hは How(方法)と How much(どれくらい) を指すと説明されています。コストや数量が重要なプロジェクトでは、これらの項目もあわせて整理すると計画が立てやすくなります。

上司への報告での効果的な順番と例文

5W1Hの6要素は自由に組み合わせて使えますが、報告の場面では順番を工夫すると効果的です。たとえば、事実を先に伝えたいときは 「When → Where → Who → What → Why → How」 の順番が分かりやすいでしょう。先に「いつ」「どこで」「誰が」など客観的な事実を示してから内容や理由、方法を伝えることで、聞き手が状況をイメージしやすくなります。

報告の例文

When(いつ):昨日(8月9日)

Where(どこで):地方の合同販売会で

Who(誰が):私たち販売チーム5名が

What(何を):新製品Aを紹介しました

Why(なぜ):顧客に実際に製品を体験してもらうためです

How(どのように):商品説明のあと、VRゴーグルを用いた体験デモを実施しました

このように各項目を短い言葉で箇条書きにし、最後に詳細を加えていけば、内容が整理された分かりやすい報告書や口頭報告が作成できます。また、慣れるまでは紙やメモに書き出し、要素ごとにチェックすると漏れを防げます。

5W1Hを活用する際の注意点

- すべてを埋めることが目的ではない:5W1Hは情報整理のための枠組みであり、必ずしも全ての項目を細かく埋める必要はありません。急ぎの報告では簡潔さを優先し、必要に応じて深掘りしましょう。

- 状況に応じて順番を変える:営業活動では「Who → What → Why → How」のように相手重視で進めることもあります。目的や対象者に合わせて順番を入れ替える柔軟性が大切です。

- 質問を受ける余地を残す:有能な上司ほど、報告内容に対して適切な質問を行います。ポイントを押さえた報告は、質問をきっかけに新しいコミュニケーションやアイデアを生む場となります。

まとめ

W1Hは、誰でも使えるシンプルなフレームワークです。6つの視点で情報を整理することで、伝え漏れを防ぎ、相手にも理解しやすく伝えることができます。また、5W2Hや5 Whysなど他の手法と組み合わせれば、問題解決や企画立案にも応用が広がります。

普段の報告やメール、プレゼン資料などでも5W1Hを意識すれば、伝えるべき内容を簡潔にまとめる習慣が身につきます。まずは箇条書きのメモから始めてみてください。