会社にとってデータは大事な情報資産。よく一元管理しましょうとルールを作成したりしますが、パソコン内のデーターやファイルサーバー、さらにクラウド上データなど保存する場所も複数あり、いつの間にか「ごちゃごちゃ」になってしまう。

ルールを決めても月日の移り変わりや利用者が増えたり担当の入れ替わりで、いつの間にかルールが形骸化してしまうことがよくあります。

さらに私たちはデジタルな世界にどんどん使っておりパソコンやクラウド上に大量のファイルやデータを管理する必要が増えています。

整理されていないフォルダーと散乱したファイルは、効率を低下させ、ストレスを増大させる要因となることがあります。

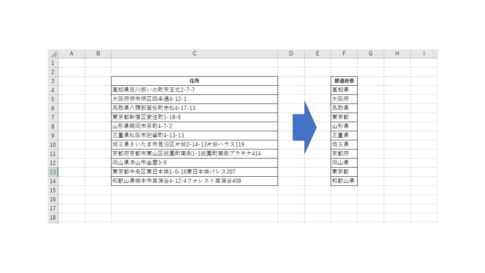

定期的に個人のパソコン内やファイルサーバーの整理整頓する時にフォルダーやファイルの一覧表をExcelでつくりたいという事があると思います。

そんなにフォルダー数がなさそうだからと手作業で一覧表を作ろうとするとフォルダーの下の階層にはたくさんのフォルダー達で、よくわからない状態という事もあります。

今回は、簡単にフォルダーやファイルの一覧表を作成する方法を紹介します。

ひとつはコマンドプロンプトを使った方法と無料のソフト「FolderFileList」です。その他にもフォルダー整理するコツについて紹介していきます。

Table of Contents

コマンドプロンプトでフォルダー・ファイルの一覧表出力 (上級者向け)

Windows標準のコマンドプロンプトを使うことで、フォルダやファイル一覧を出力することができます。

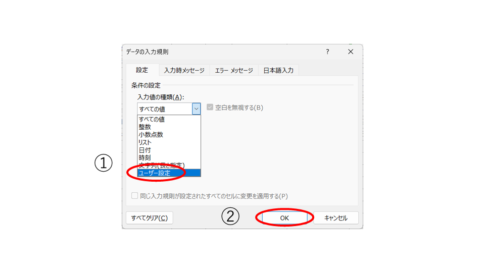

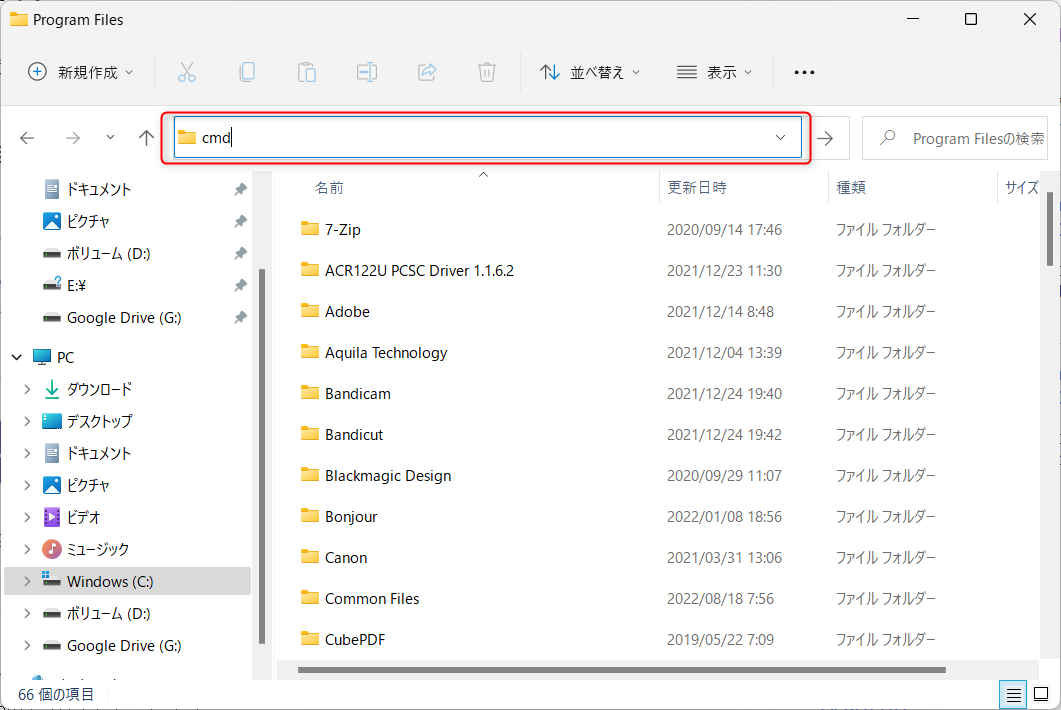

ディレクトリーの一覧を書き出したいフォルダへ移動します。エクスプローラのアドレスバーに「cmd」と入力します。

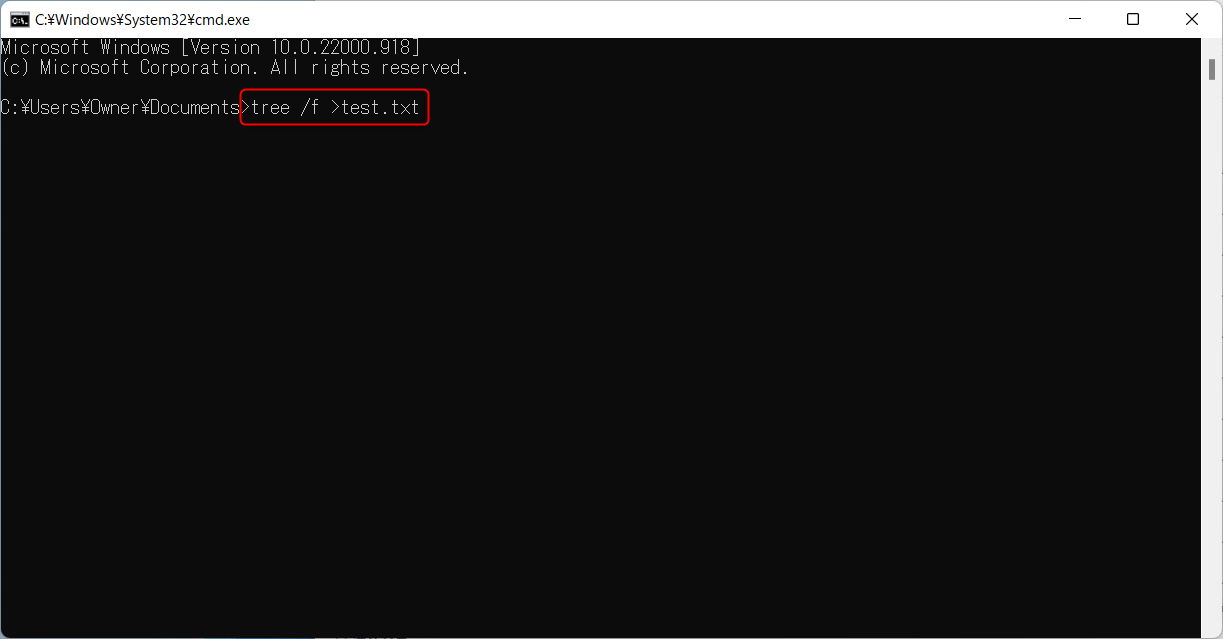

コマンドプロンプトが起動します。移動したフォルダがカレントディレクトリになっていますので「tree /f >text.txt」とコマンドを入力します。

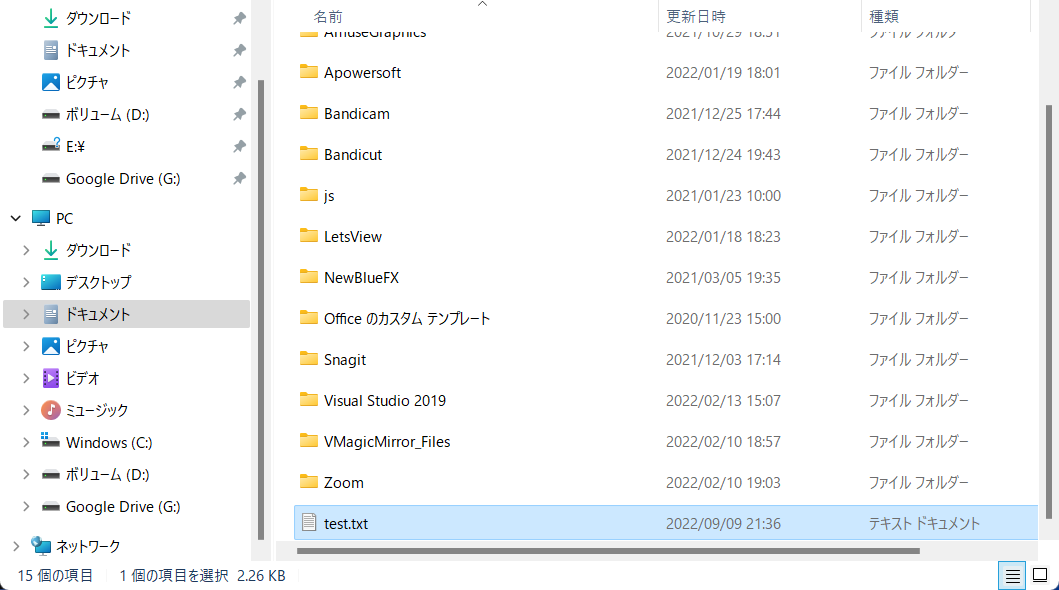

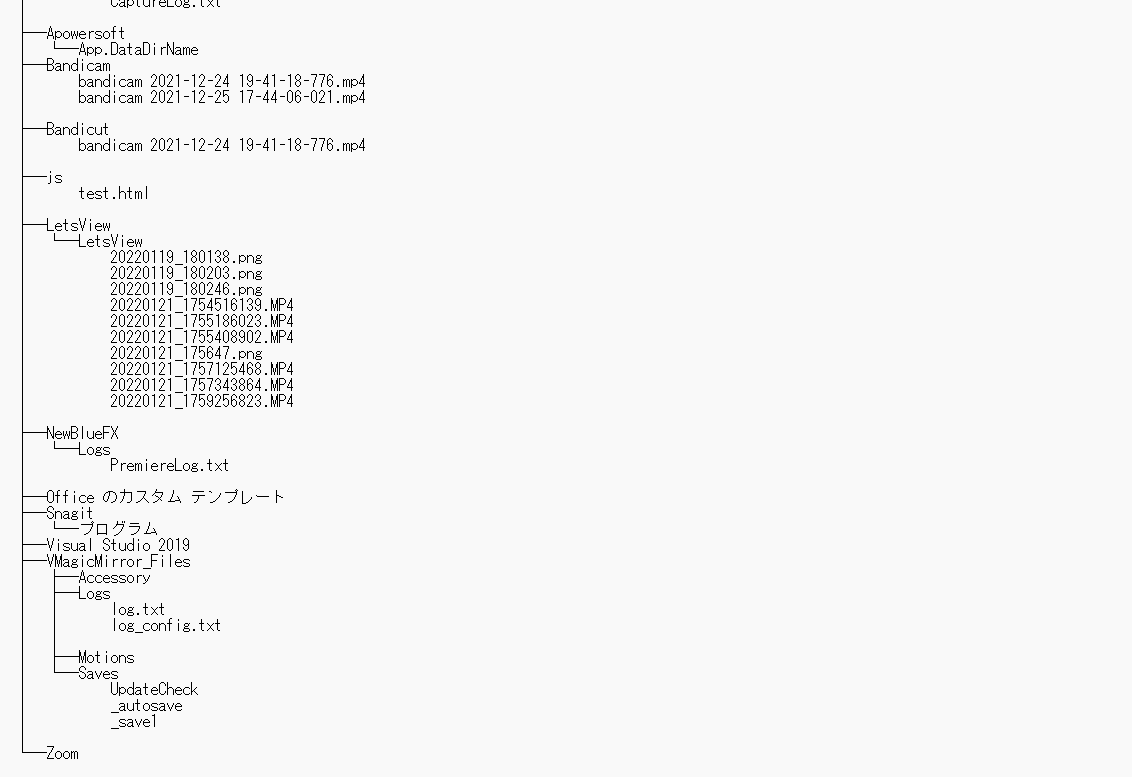

ディレクトリ情報がテキスト形式で出力されます。

出力したディレクトリ情報を確認します。以上がコマンドプロンプトを使った方法です。

FolderFileListを使ってフォルダー・ファイルの一覧表出力 (初級者向け)

フリーソフトの「FolderFileList」は指定したディレクトリ内のフォルダーやファイルの一覧をさまざまなフォーマット(HTML,CSV,TSV)で作成できます。

便利なところがフォルダーとファイルの一覧だけでなくフォルダーのみを出力することもできます。

ダウンロード先

https://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/util/se515451.html

FolderFileListはインストール不要で使用できます。

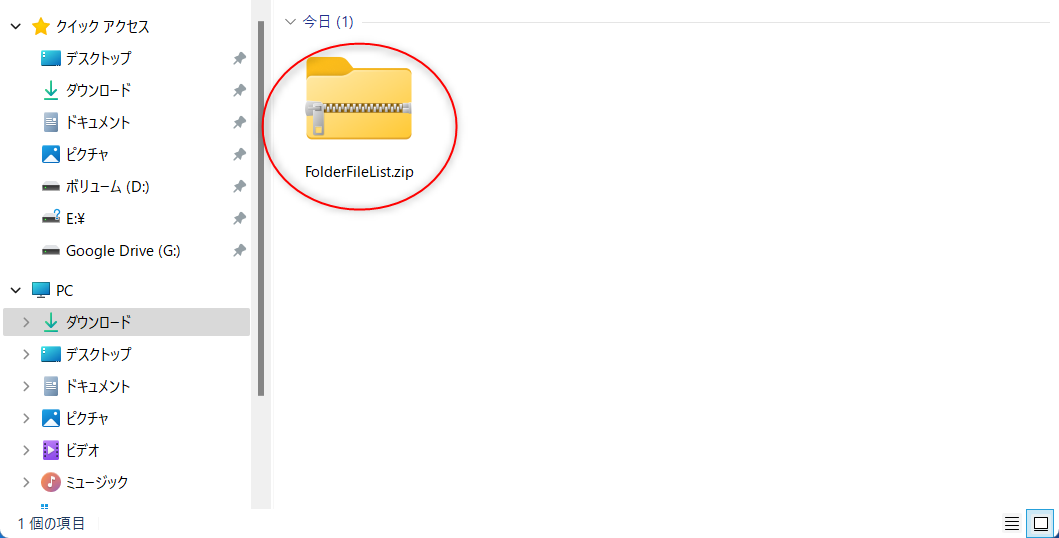

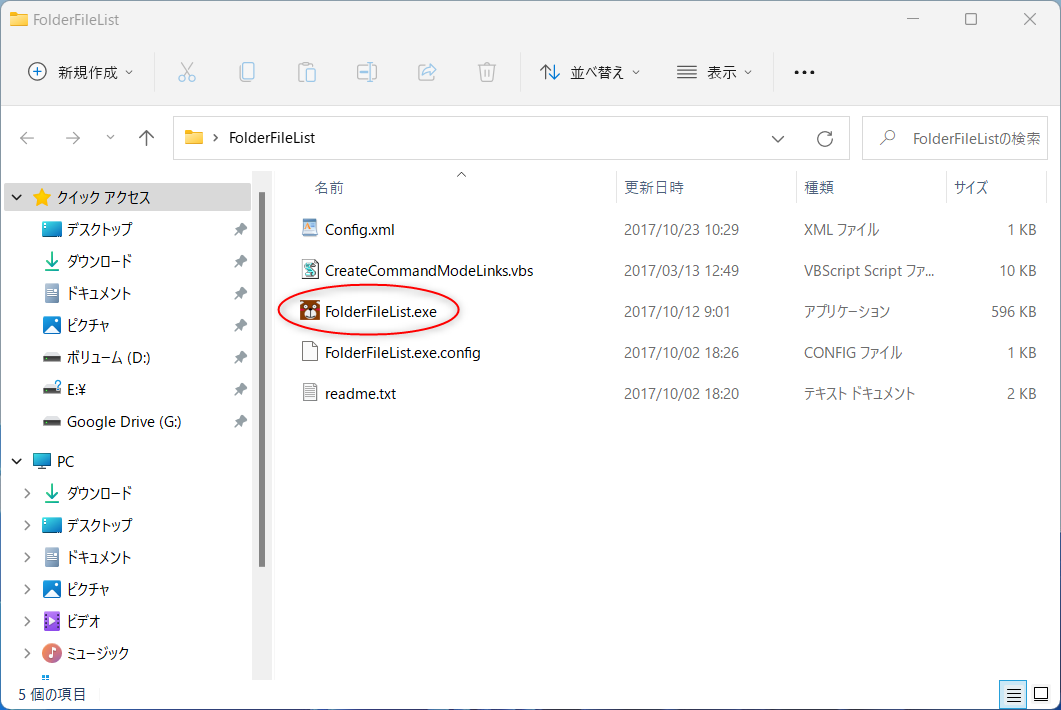

ダウンロードしたら「FolderFileList」を解凍します。

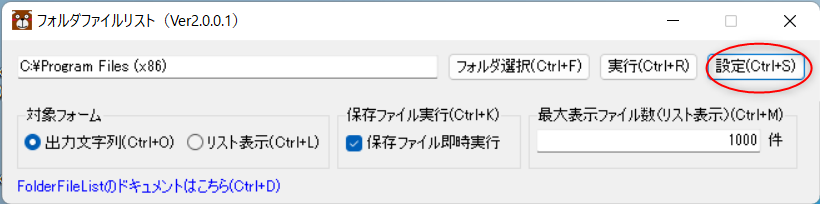

「FolderFileList.exe」をクリックして起動します。

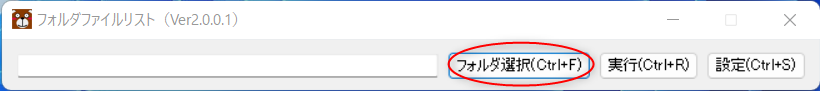

「フォルダ選択(Ctrl+F)」をクリックして出力したいディレクトリー選択します。

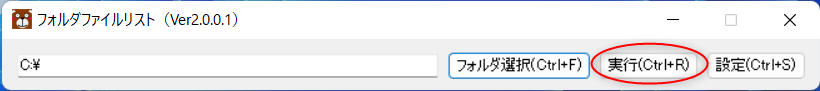

「実行(Ctrl+F)」をクリックすると出力が開始されます。

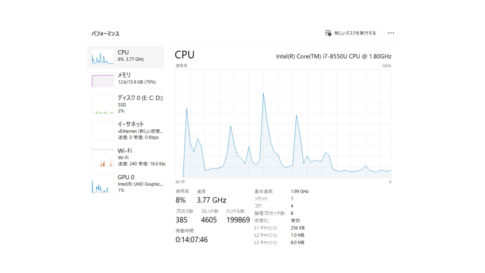

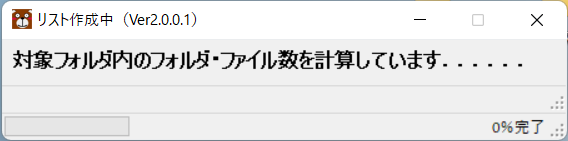

「対象フォルダ内のフォルダ・ファイル数を計算しています…」と表示され3分~10分ぐらい待ちます。

ファイルサーバーなどのファイル数やフォルダー数が多い場合30分以上かかる場合がありますので出力したい場所に応じて余裕のある時間に出力した方が良いです。

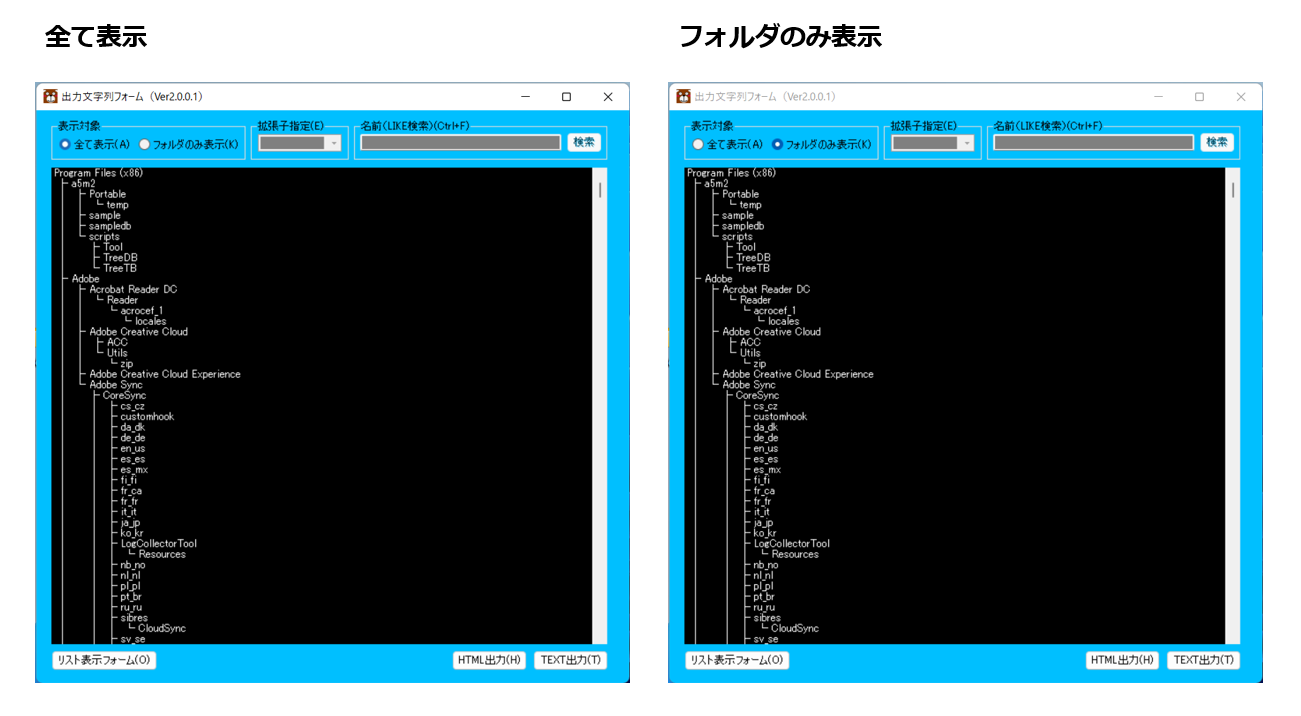

ディレクトリ情報が出力された状態

「すべて表示」と「フォルダのみ表示」を切り替えることができます。

「リスト表示フォーム」と「出力文字列フォーム」の違い

出力文字列フォームはCSV出力ができます。また、ファイルサイズも出力できるのでボトルネックのファイルを抽出することもできます。

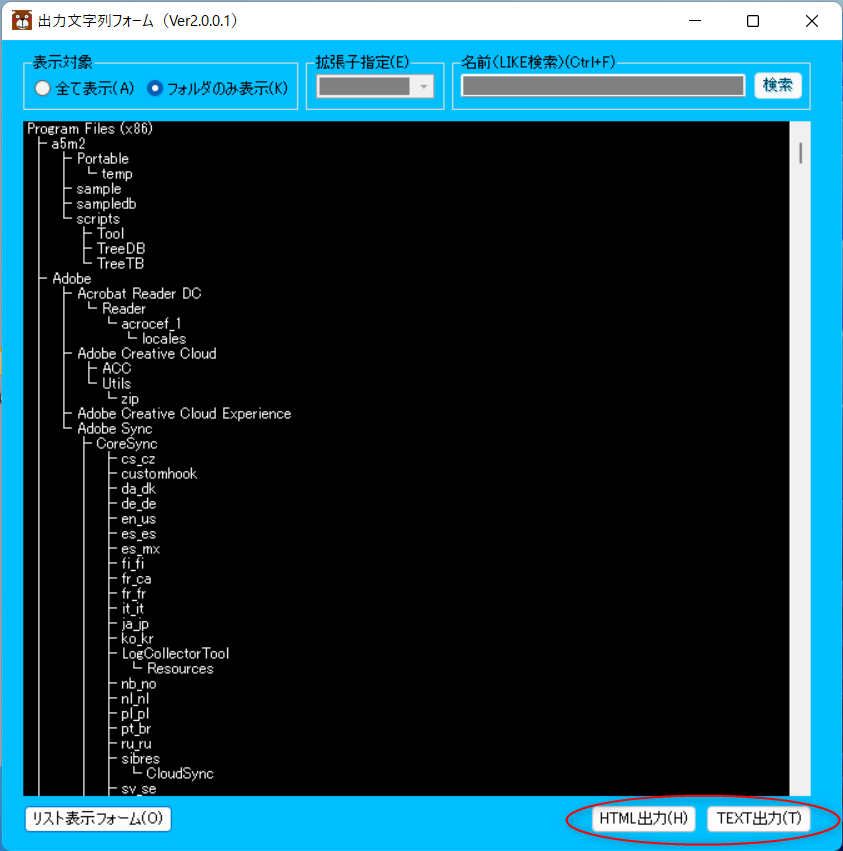

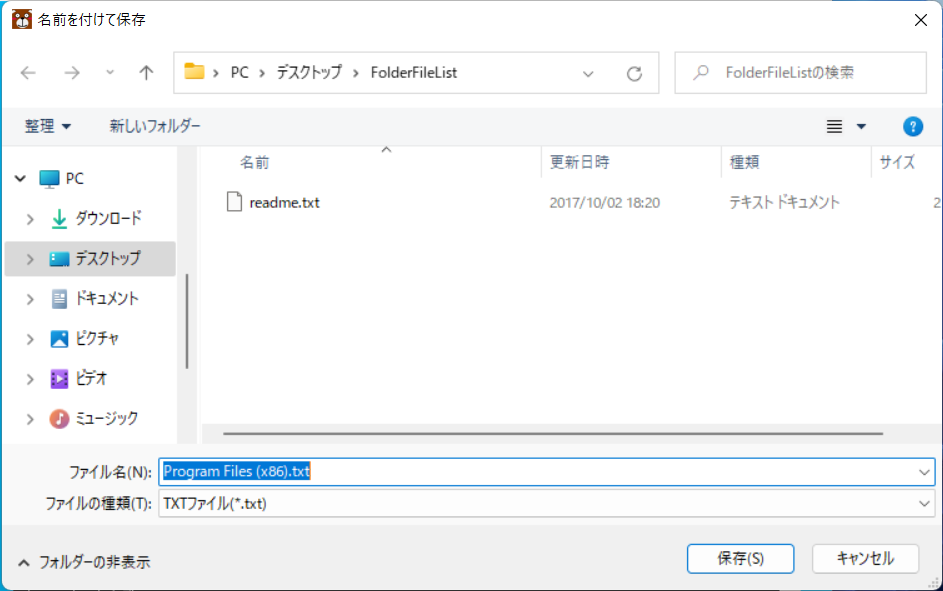

さいごに出力形式を選択します。

保存場所を選択して完了です。

その他に設定をクリックすると出力する最大ファイル数を制限することもできます。

フォルダー・ファイルの整理整頓について

フォルダーやファイルを整理整頓する前にフォルダーをどのような階層にするかファイルの場所はどこに保存するのかルールを決める必要があります。

ルールはあまり細かく決めると守られない場合やルールに縛られすぎて反対に効率が落ちる場合があります。

フォルダーの分けのルール基本

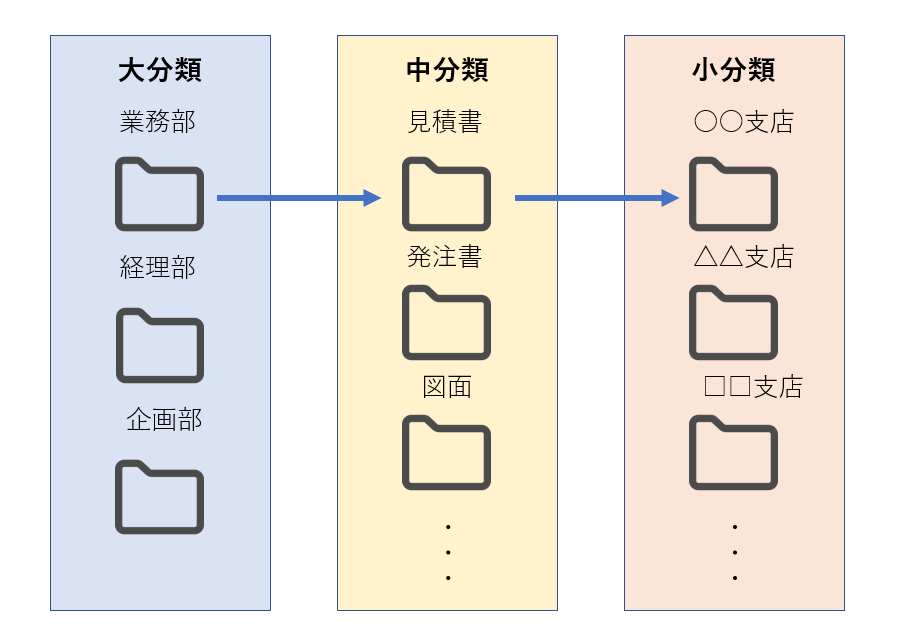

フォルダーは基本は、「大分類」・「中分類」・「小分類」という形に階層分けるするといいでしょう。階層が深すぎると、どのファイルがどこにあるのかわからなくなることが多いです。

フォルダ構成 例

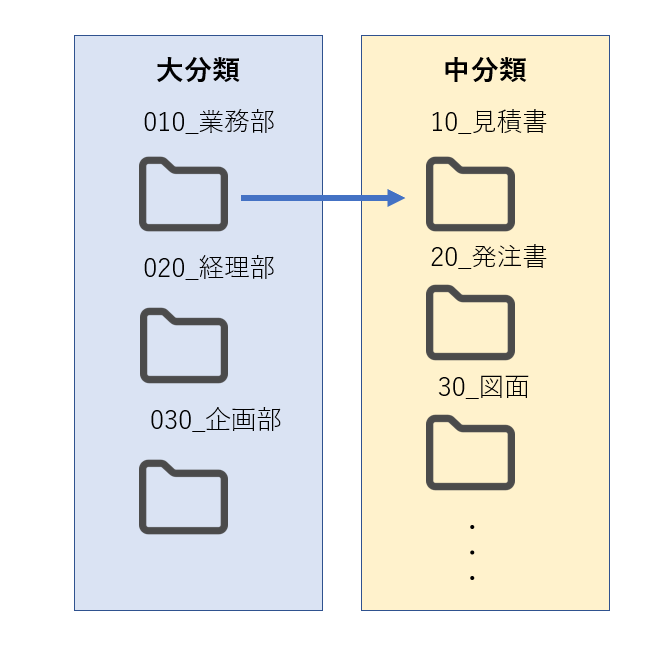

フォルダーの命名規則

フォルダーの先頭に数値を入れると並び順が整理しやすく管理がしやすい。

数値は2~3桁にして途中からフォルダが増えてもいい状態にするといいでしょう。

フォルダー名は分かりやすく具体的であることが大切です。

曖昧な名前では後で何が保存されているのか分からなくなる可能性があります。