仕事が忙しいとき、他の業務と重なり、誰かに手伝ってもらわなければならないことがよくあります。特定の人にばかり頼ると「良い人」「都合の良い人」と見なされがちで大変です。逆に「手伝えない」と断ると悪者扱いされることもあり、人間関係にヒビが入る場合も。こうした状況を放置すると仕事量の偏りやモチベーション低下につながります。

そこで有効なのが、助け合いを可視化し、公平な評価につなげる仕組みです。この記事では、Slackや他のチャットツールを使って「お助けチャンネル」を作り、助け合いの履歴を残して褒め合い文化を育てる方法を紹介します。導入手順や運用のポイントを分かりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。

Table of Contents

なぜ助け合いを見える化するのか?

- 仕事量の偏りを見える化し、適切に調整できる

チームで働くと、仕事内容や業務量に偏りが生じやすく、特に新入社員は先輩の手伝いが主になることが多い。助け合いを記録しておけば、特定の人に負担が集中していないか確認しやすく、配置転換や人員の見直しにも役立ちます。 - 上司も評価に活かせる

同僚への手伝いは評価対象になりにくいと感じる人が多いかもしれません。しかし履歴を残すことで、誰がどれだけサポートしているかを上司が把握でき、評価や人事面談の材料になります。 - 断りやすくなり、コミュニケーションの摩擦を減らす

個別に頼みづらい「お手伝い」も、チャンネルで募集する形式にすれば断りやすくなり、断られた側の不満も軽減できます

「お助けチャンネル」とは?

お助けチャンネルは、SlackやTeamsなどのグループチャット機能を活用し、仕事のサポートを募るための専用チャンネルです。チーム全員が参加し、助けが必要なときはそこに投稿します。たとえば以下のような使い方ができます。

- チャンネルを作成する

Slackの場合、「チャンネルを追加」から新しいチャンネルを作成します。名前は自由ですが、「お助けチャンネル」「help-○○」など分かりやすいものがおすすめです。 - メンバーを招待する

部署全体で使うなら、自動的に全メンバーを追加します。上司やチームリーダーも必ず参加させ、状況を把握できるようにしましょう。 - 助けが必要なときに投稿する

作業に詰まったときや急な案件が入ったときは、お助けチャンネルに「〇〇のタスクを手伝ってもらえませんか?」と投稿します。気軽に書ける雰囲気づくりが大切です。 - 手伝える人が返信・リアクションする

手伝える人は「できます!」と返信したり、リアクション(絵文字)で意思表示します。参加できない人もスタンプで反応することで、助けを求めた人は「誰か見てくれている」と安心できます。 - 感謝と称賛を可視化する

タスクを終えたら、手伝ってくれた人に対して「ありがとう」「グッドマーク」などのリアクションを送りましょう。さりげない褒め言葉や絵文字がモチベーションアップにつながります。

効果的な運用のためのポイント

- ルールや目的を共有する

お助けチャンネルは、あくまで助けを求めるための場だと説明しましょう。雑談や連絡業務と混在しないよう、目的を明確にすることで情報が流れずに済みます。 - 募集内容を具体的に書く

誰でも対応しやすいよう、手伝ってほしい作業内容や所要時間、締め切りなどを具体的に書きます。たとえば「資料の誤字チェックを10時までにお願いします」など、タスクの範囲が明確だと引き受けるハードルが下がります。 - 評価やフィードバックに活かす

上司は定期的にチャンネルをチェックし、協力してくれた人を賞賛したり、業務量の偏りを調整しましょう。助け合いの履歴を人事評価や面談時の参考にすると、取り組みへの参加意欲が高まります。 - 無理のない運用体制を整える

「手伝えない場合は無理に応じなくて良い」ことを周知し、協力が集まらない場合は上司が調整します。お助けチャンネルがストレスにならないよう配慮しましょう。 - 褒め合い文化を育てる

感謝や称賛をチャンネル上で見える化することは、職場の人間関係を良好にするうえで非常に効果的です。リアクションや簡単なメッセージで、日頃の努力を認め合う習慣をつくりましょう。

お助けチャンネル導入で得られるメリット

- 業務の効率化

助け合いを募集制にすることで、誰が空いているのか探す手間が省けます。担当者が見つからない場合も上司がサポートし、人探しを効率化できます。 - 隠れた貢献者の発見

大人数の部署では、誰が何をしているのか分からなくなりがちです。お助けチャンネルを通じて、普段は目立たない“黒子”のような人の貢献が浮き彫りになり、評価や表彰のきっかけになります。 - チームの結束力向上

みんなで助け合い、感謝を伝える文化が根付くと、人間関係が円滑になり、コミュニケーションが活性化します。互いの仕事を把握することで、自然と声を掛け合える環境が生まれます。

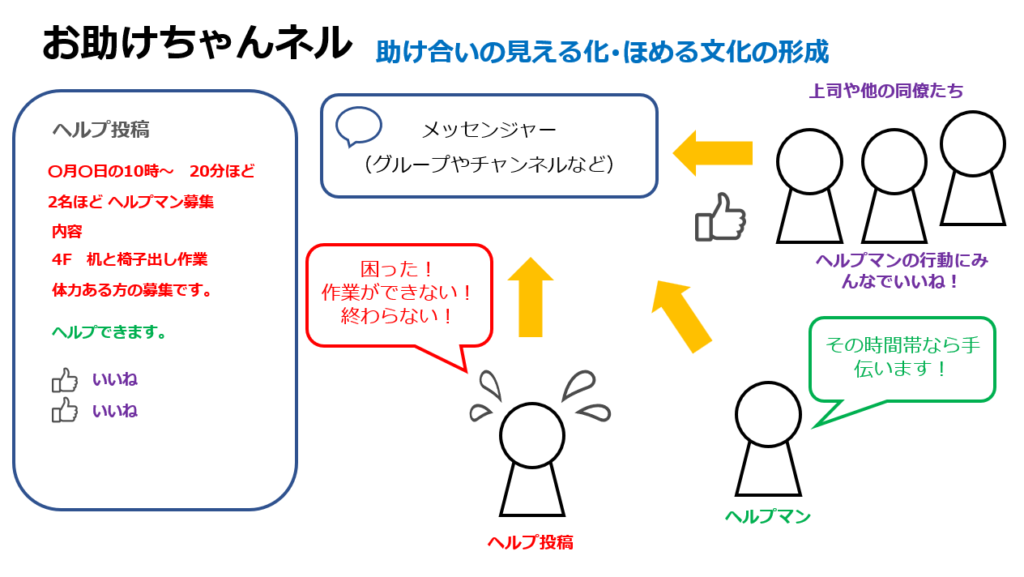

お助けちゃんネルの仕組み図

「お手伝い」を見える化するにあたりメッセンジャーの「チャンネル」(グループメッセージ)の機能を使います。部署内のメンバーに参加してもらい助け合いを見える化していきます。

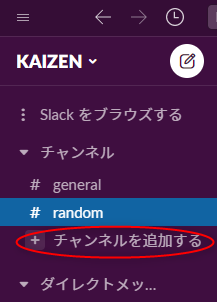

メッセンジャーのグループチャンネルの設定

今回の例はメッセンジャーのSlackを使った形で話を進めていきます。グループメッセージの機能は、ほぼすべてメッセンジャーにあると思います。他のアプリを使っている方も同じように進めてください。

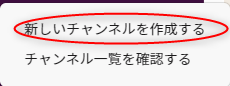

「チェンネルを追加する」から「新しいチャンネルを追加する」をクリックします。

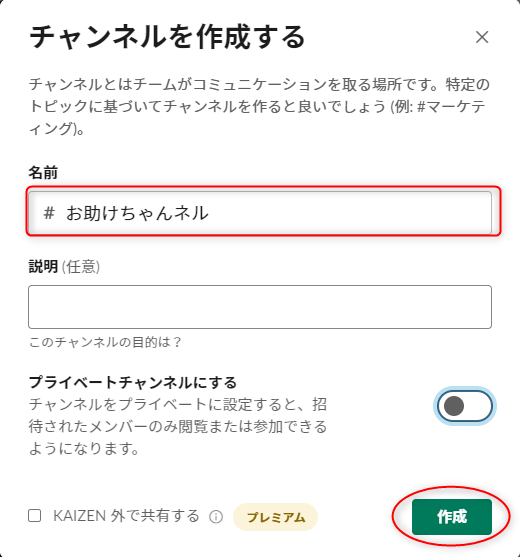

チャンネル名を入力します。「お助けちゃんネル」と入力します。(名前は自由につけてください)

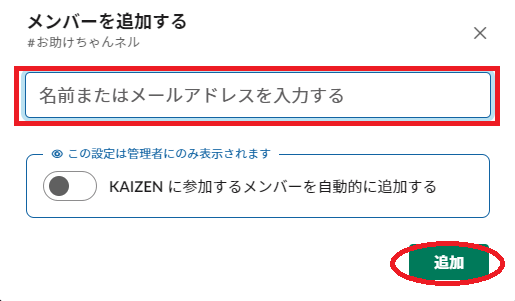

お助けちゃんネルの参加メンバーを追加していきます。会社全体で行う場合はメンバーを自動的に追加にします。

これで設定の完了です。

助け合いの見える化と褒める文化の形成

社員同士のサポートを見える化するにあたり部署メンバーや上司に参加してもらいます。

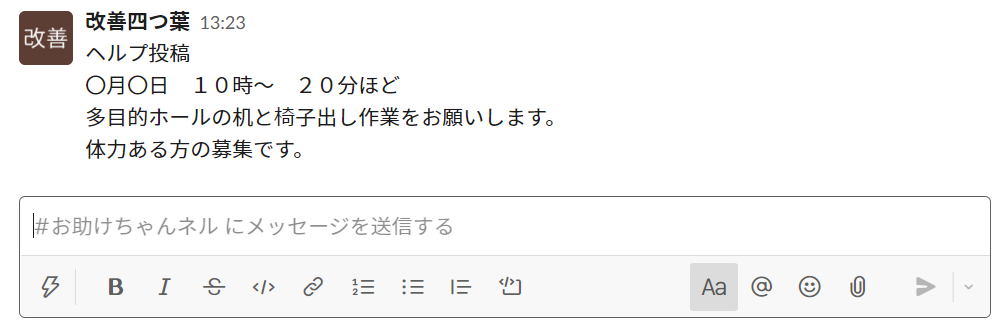

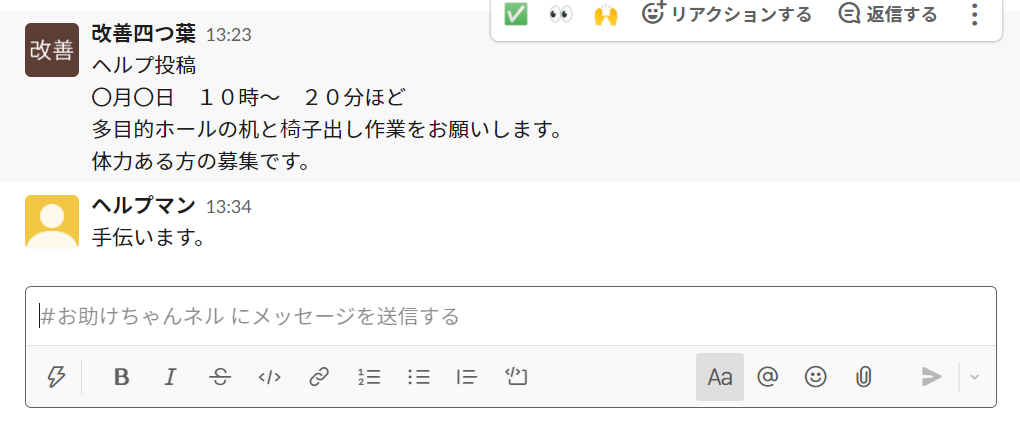

お手伝いを募集する場合は「お助けチャンネル」にメッセージを投稿します。

手伝える方はメッセージを投稿します。

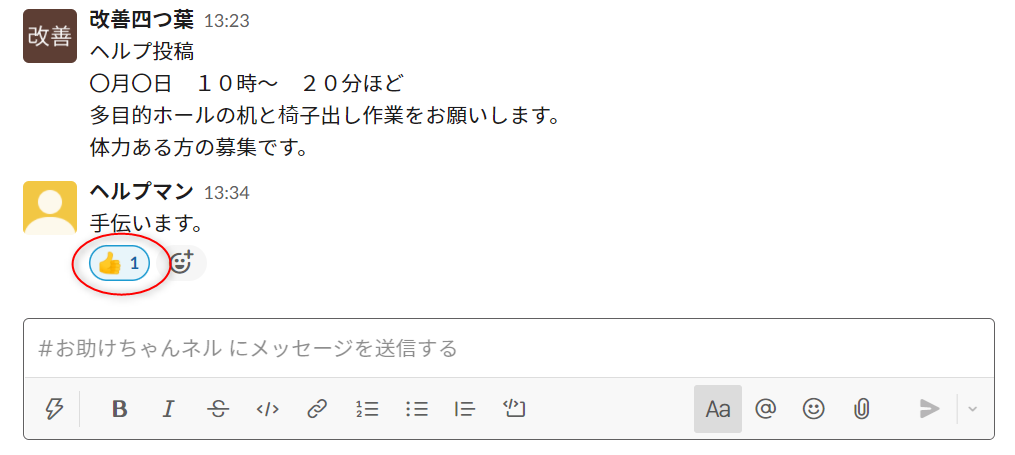

参加できない人や上司は必ず「リアクション」をしていきます。手伝った人にはグッドマークを捧げていきます。

まとめ

「仕事を頼むと悪者扱いされそう」「頼られすぎて負担が大きい」…そんな悩みを解決するために、Slackなどのメッセンジャーで「お助けチャンネル」を運用してみましょう。助け合いを見える化すれば、上司も評価に反映しやすく、仕事量の偏りを調整できます。さらに、感謝のリアクションを通じて褒め合い文化が育ち、チームの連携とモチベーションが向上します。

導入は簡単で費用もかからないため、どの組織でもすぐに始められるのが魅力です。ぜひチーム全体で「助け合いの見える化」に取り組み、社内コミュニケーションを活性化しましょう。